在過去幾篇文章中,我們認識了 Functor 這個 FP 工具,透過 .map,我們學會了如何在一個「容器」或「上下文 (context)」內,對值進行操作,而完全不用擔心容器本身的結構。無論是可能為空的 Maybe、帶有錯誤分支的 Either,還是封裝著副作用的 IO 與 Task,Functor 都讓我們能以一種優雅且可組合的方式來建立資料處理管道。

這一切看起來非常美好,我們的函數組合 (compose 或 pipe) 如絲般順滑。只要我們的函數是單純地從 a 一般值轉換到 b 一般值(a -> b),Functor 的世界就完美無瑕。

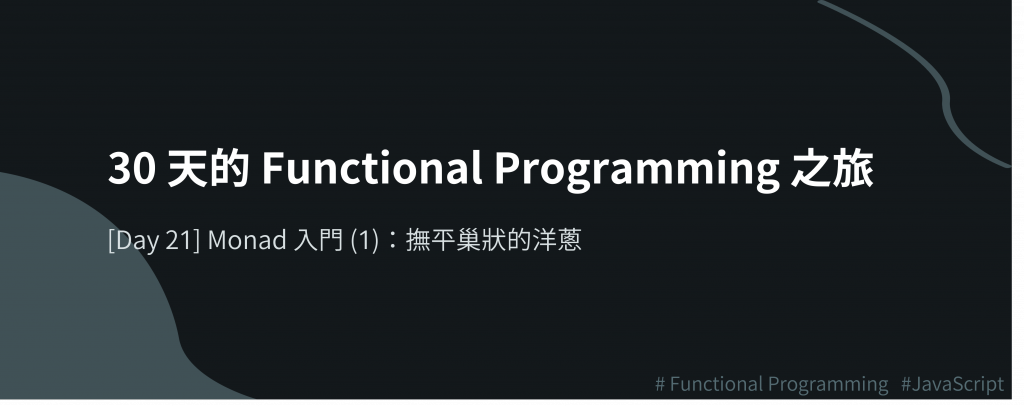

但現在有個問題:「如果我們想要 map 的那個函式,它本身的回傳值也是一個容器呢?例如 a -> M(b) 這樣?」

當我們將 M(b) 組合到下一個資料處理管道時,就像是為一顆洋蔥包上了另一層皮。我們得到的不是 Maybe(user),而是 Maybe(Maybe(user));不是 IO(data),而是 IO(IO(data))。

圖 1 Functor 的 .map 處理回傳容器的函數時,會產生巢狀結構(資料來源: 自行繪製)

這就是「巢狀洋蔥」問題,而今天要介紹的 Monad 就是為了解決這問題,以便我們繼續流暢的組合,接著就來看看吧~

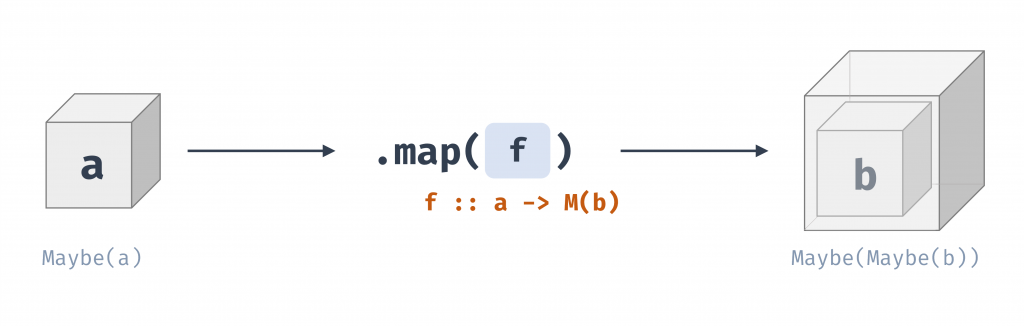

of 的意義在探討 Monad 如何解決巢狀問題之前,先回顧一個我們已經熟悉,但可能還未完全理解其重要性的方法:.of。

一開始我們可能認為 Maybe.of(x) 只是 new Maybe(x) 的一種語法糖,或是一種避免使用 new 關鍵字的 FP 風格。但它的意義不止於此。

一個實作了 of 方法的 Functor,我們稱之為 Pointed Functor。

.of 的真正目的,是提供一個標準化的介面,將任何一個「一般值世界」的值,放入該 Functor 的「預設最小脈絡 (default minimal context)」中。它回答了這個問題:「如果要把一個一般值放進這個容器裡,最安全、最通用的方式是什麼?」

每個 Functor 只能有一種放入值的方式,以 Either 為例,Either 有 Left 和 Right 兩種狀態,但只有 Right 是可以被 .map 的。因此,Either 的「預設最小脈絡」就是 Right。這就是為什麼 Either.of(5) 的結果會是 Right(5),而不是 Left(5)。Left.of 在概念上是沒有意義的,因為 Left 代表計算的中斷,而不是一個可以繼續操作的容器。

在不同的函式庫或文獻中,of 也被稱為 pure、unit 或 return。它們本質上都在描述相同的功能:將一個一般值「提升」到容器的脈絡中,換句話說,of 會將一個值從「一般值的世界」提升到「容器包裹值」的世界。

圖 2 of 會將一個值從「一般值的世界」提升到「容器包裹值」的世界(資料來源: 自行繪製)

理解了 Pointed Functor,就比較能理解 Monad 的定義,稍後會看到,Monad 的定義就是:「一個可以被壓平的 Pointed Functor」。

先從一個熟悉的 Maybe Functor 開始,看看它在巢狀組合中的問題。

假設我們要處理一個使用者物件,目標是取得該使用者地址中的街道內容。這過程有三個步驟,且每一步都可能失敗:

簡單來說這是一個 user.addresses[0].street 的巢狀取值,每一層取值都可能遇到值不存在的狀況,為了處理這種「可能不存在」的情況,我們可使用 Maybe,並定義兩個「安全」的函式,它們會將可能為 null 或 undefined 的結果包裝進 Maybe 容器中:

// --- 小工具 -----------------------------------------------------------

// compose :: ((b -> c), (a -> b)...) -> a -> c

const compose = (...fns) => x => fns.reduceRight((v, f) => f(v), x);

// curry :: ((a, b, ...) -> c) -> a -> b -> ... -> c

const curry = (fn) => {

const arity = fn.length;

const $curry = (...args) => {

if (args.length < arity) {

return $curry.bind(null, ...args);

}

return fn.call(null, ...args);

};

return $curry;

};

// map :: Functor f => (a -> b) -> f a -> f b

const map = curry((fn, f) => f.map(fn));

// --- Maybe -------------------------------------------------------

const Maybe = {

of: (value) =>

value === null || value === undefined ? new Nothing() : new Just(value)

};

class Just {

constructor(value) {

this.$value = value;

}

map(fn) {

return Maybe.of(fn(this.$value));

}

getOrElse(defaultValue) {

return this.$value;

}

toString() {

return `Just(${this.$value})`;

}

}

class Nothing {

map(fn) { return this; }

getOrElse(defaultValue) { return defaultValue; }

toString() { return 'Nothing()'; }

}

// --- 安全取值的函式 -------------------------------------------

// safeProp :: Key -> {Key: a} -> Maybe a

const safeProp = curry((key, obj) => Maybe.of(obj?.[key]));

// safeHead :: [a] -> Maybe a

const safeHead = safeProp(0);

現在我們試著用 .map 把這三步串連起來:

// --- 取第一個 address 的 street ------------------------------

// firstAddressStreet :: User -> Maybe (Maybe (Maybe Street))

const firstAddressStreet = compose(

map(map(safeProp('street'))), // [3] Maybe(Maybe(Address)) -> Maybe(Maybe(Maybe(Street)))

map(safeHead), // [2] Maybe([Address]) -> Maybe(Maybe(Address))

safeProp('addresses') // [1] User -> Maybe([Address])

);

然後傳入我們的 user 資料:

const userNoAddresses = { name: 'Amy' };

const userWithStreet = {

name: 'John',

addresses: [{ street: { name: 'Mulburry', number: 8402 }, postcode: 'WC2N' }],

};

const nothingResult = firstAddressStreet(userNoAddresses);

const nestedResult = firstAddressStreet(userWithStreet);

console.log(nothingResult); // Nothing {}

console.log(nestedResult); // Maybe(Maybe(Maybe({name: 'Mulburry', number: 8402})))

可以看到當我們傳入 userWithStreet 時,得到的不是 Maybe(address),而是 Maybe(Maybe(Maybe(address)))。這就是我們所說的「巢狀的洋蔥」或「盒子裡的盒子」。

完整程式可參考此連結。

它破壞了我們一直以來努力維護的組合性 (Composition)。

我們無法繼續用 .map 來串接下一個操作。如果我們寫 nestedResult.map(getStreetNumber),getStreetNumber 這個函式會被應用在 Maybe(Maybe(address)) 上,而不是它期望的 address 物件上,這會導致非預期的結果或錯誤。我們的函數處理管道在此卡住了。

為了從 Maybe(Maybe(Maybe(address))) 中取出最終的街道資料,我們必須手動地、命令式地「拆箱」:先檢查外層的 Maybe 是 Just 還是 Nothing,如果是 Just,再取出裡面的 Maybe,再對它進行一次檢查... 這違背了我們使用 Maybe 來避免 if/else 巢狀地獄的初衷。

Functor 的 .map 是我們在 context 中(或說是容器中)進行組合的關鍵。它讓我們可以順暢地建立 pipe(f, g, h) 這樣的處理流程。然而,當流程中的某個函式(如 getAddress)本身就會創造一個新的 context 或容器時,.map 只是忠實地將這個新context 包進來,導致了 M(M(b)) 這種「阻塞物」。

我們需要一個能夠理解並處理這種「函數回傳容器」情況的工具,進而修復我們斷掉的組合鏈。

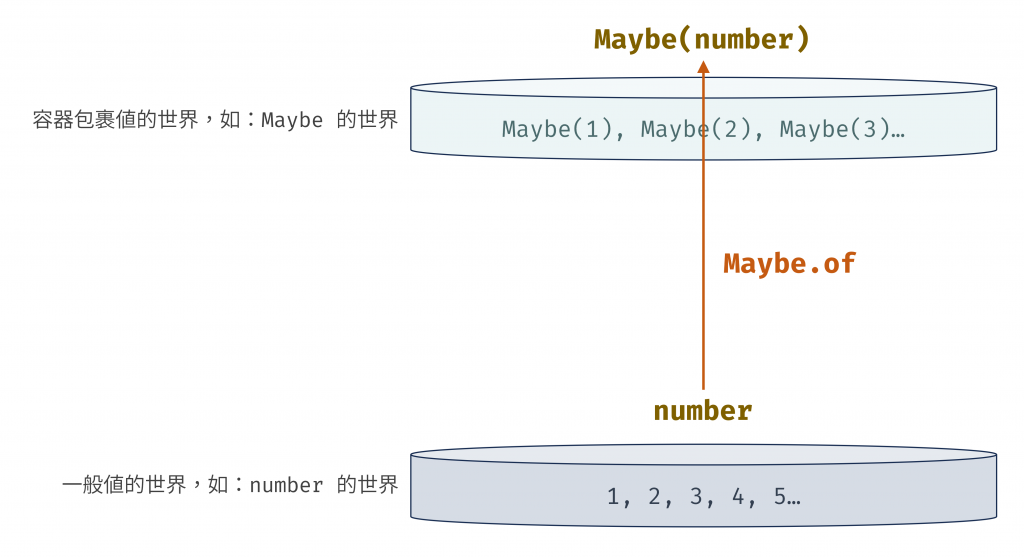

join為了解決這個「巢狀容器」問題,Monad 引入了一個函數:join。join 的功能非常單純:將任何兩層相同型別的容器壓平 (flatten) 成一層,以下是 join 的型別簽章。

join :: Monad m => m (m a) -> m a

圖 3 join 能將兩層相同型別的容器壓平為一層(資料來源: 自行繪製)

它的作用就像是從一個箱子裡,把內部的那個箱子拿出來,丟掉外層的箱子。讓我們看看 join 如何改善我們的程式碼:

const join = m => m.join();

const firstAddressStreet =

compose(

join, // Maybe(street)

map(safeProp('street')), // Maybe({...}) -> Maybe(Maybe(street))

join, // Maybe(head)

map(safeHead), // Maybe([...]) -> Maybe(Maybe(head))

safeProp('addresses') // obj -> Maybe(addresses)

);

const result = firstAddressStreet(userWithStreet); // Maybe({name: 'Mulburry', number: 8402})

在每個產生新 Maybe 的 .map 操作後加上 .join(),我們成功地將結構的深度控制在了一層。程式碼不再是可怕的巢狀 map,而是線性的鏈式呼叫。

而 Maybe 的 join 方法可以這樣定義,以下將現有的 Maybe 加上 join 方法:

// 這裡用 instanceof 判斷是否為 Maybe,但實務上可改用 _tag 來辨別型別

const isMaybe = (x) => x instanceof Just || x instanceof Nothing;

const Maybe = {

of: (value) =>

value === null || value === undefined ? new Nothing() : new Just(value)

};

class Just {

constructor(value) {

this.$value = value;

}

map(fn) {

return Maybe.of(fn(this.$value));

}

getOrElse(defaultValue) {

return this.$value;

}

toString() {

return `Just(${this.$value})`;

}

// 新增 join 方法

join() {

return isMaybe(this.$value) ? this.$value : this;

}

}

class Nothing {

map(fn) { return this; }

getOrElse(defaultValue) { return defaultValue; }

toString() { return 'Nothing()'; }

// 新增 join 方法

join() { return this; }

}

完整程式碼可參考此連結。

這種可以被「壓平」的能力,正是 Monad 之所以為 Monad 的關鍵特徵之一。現在,前言提到的定義就說得通了:

一個 Monad,就是一個可以被壓平的 Pointed Functor。(A Monad is a pointed functor that can flatten.)

另一個更常見的定義敘述是:

一個型別若同時提供

of與chain,並且滿足 Monad 的三條定律(結合律、左右單位律),那它就是 Monad。

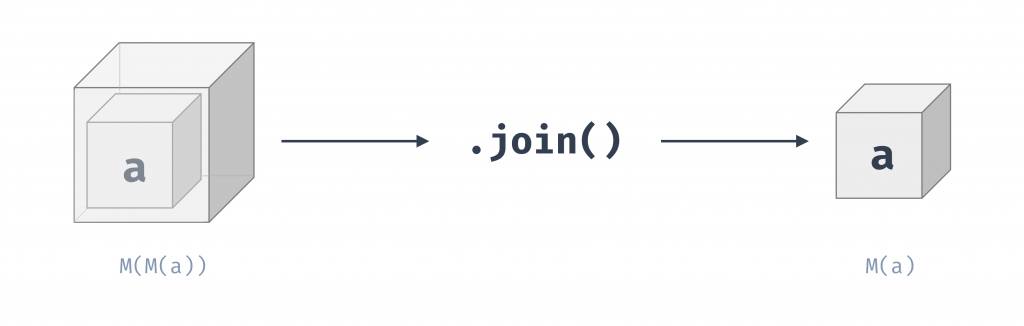

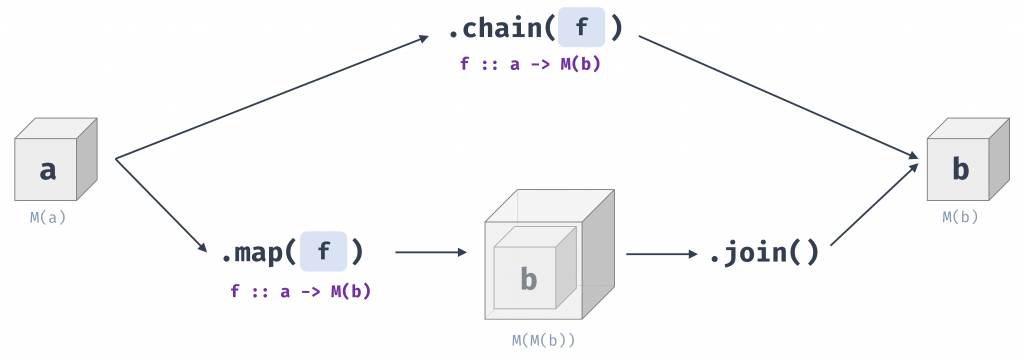

chain雖然 join 解決了巢狀問題,但可能有人會注意到,map(f).join() 這種模式在程式碼中不斷重複出現,顯得有些累贅。既然這個模式如此常用,我們何不把它們打包成一個新的方法呢?

這就是 chain誕生的原因。chain = map + join。

// chain :: Monad m => (a -> m b) -> m a -> m b

const chain = curry((f, m) => m.map(f).join());

// 或者

// chain :: Monad m => (a -> m b) -> m a -> m b

const chain = f => compose(join, map(f));

chain 的其他稱呼例如:

>>=(稱為 bind)flatMap

chain

chain 將 map 和 join 這兩個步驟合併為一個操作。

圖 4 chain(f) 等價於 map(f) 加上 join(資料來源: 自行繪製)

現在我們用 chain 來重寫 firstAddressStreet:

const firstAddressStreet = compose(

chain(safeProp('street')), // head -> Maybe(street)

chain(safeHead), // addresses -> Maybe(head)

safeProp('addresses') // obj -> Maybe(addresses)

);

完整程式請見此連結。

chain 隱藏了 map 和 join 的細節,讓我們可以專注於組合我們的業務邏輯,而不用擔心容器的巢狀問題。

m.chain(f) 這種呼叫形式被稱為 infix (中綴) 或方法形式,因為 chain 寫在物件和函式之間。而在許多函式庫(如 Ramda)中,可能也會看到 prefix (前綴) 或函式形式,也就是將 chain 寫在最前面,作為一般函數來呼叫:

// Infix (方法形式)

Maybe.of(3).chain(x => Maybe.of(x + 1));

// Prefix (函式形式),資料(functor)置後

// chain(f, m)

chain(x => Maybe.of(x + 1), Maybe.of(3));

兩者在概念上是等價的,只是呼叫風格不同。

以下幾點回顧今天文章重點。

map 遇到的問題:巢狀容器當我們用 Functor 的 .map 處理一個會回傳容器(例如 a -> M(b))的函數時,會產生「盒子裡的盒子」的巢狀結構(M(M(b))),這會破壞函數組合的流暢性。

我們可用兩種工具來解決這個問題:

.join():一個簡單的「壓平」操作,能將兩層相同的容器扁平化為一層.chain():一個更方便的工具,它將 map 和 join 這兩個步驟合而為一。.chain(f) 相當於 .map(f).join()

Monad 可以理解為「一個可以被壓平的 Pointed Functor」,也等價於「實作了 of 與 chain 並遵守某些定律的型別」。Monad 讓我們可以將多個帶有 context 的計算串接成一個扁平、線性的處理流程,避免了手動拆箱和繁瑣的巢狀程式碼。

我們已經看到了 chain 如何解決巢狀問題,但要一個型別真正成為 Monad,它還需要滿足一些定律。這些定律確保了 chain 的行為是可預測的。在下一篇文章中,我們會再更瞭解 Monad 到底是什麼,以及它要遵循哪些定律。